あなたは「イグノーベル賞」という名前を聞いたことがありますか?

一見ふざけているようで、実は世界中の科学者たちが注目する――

“笑えて、でもどこか深い”科学の祭典です。

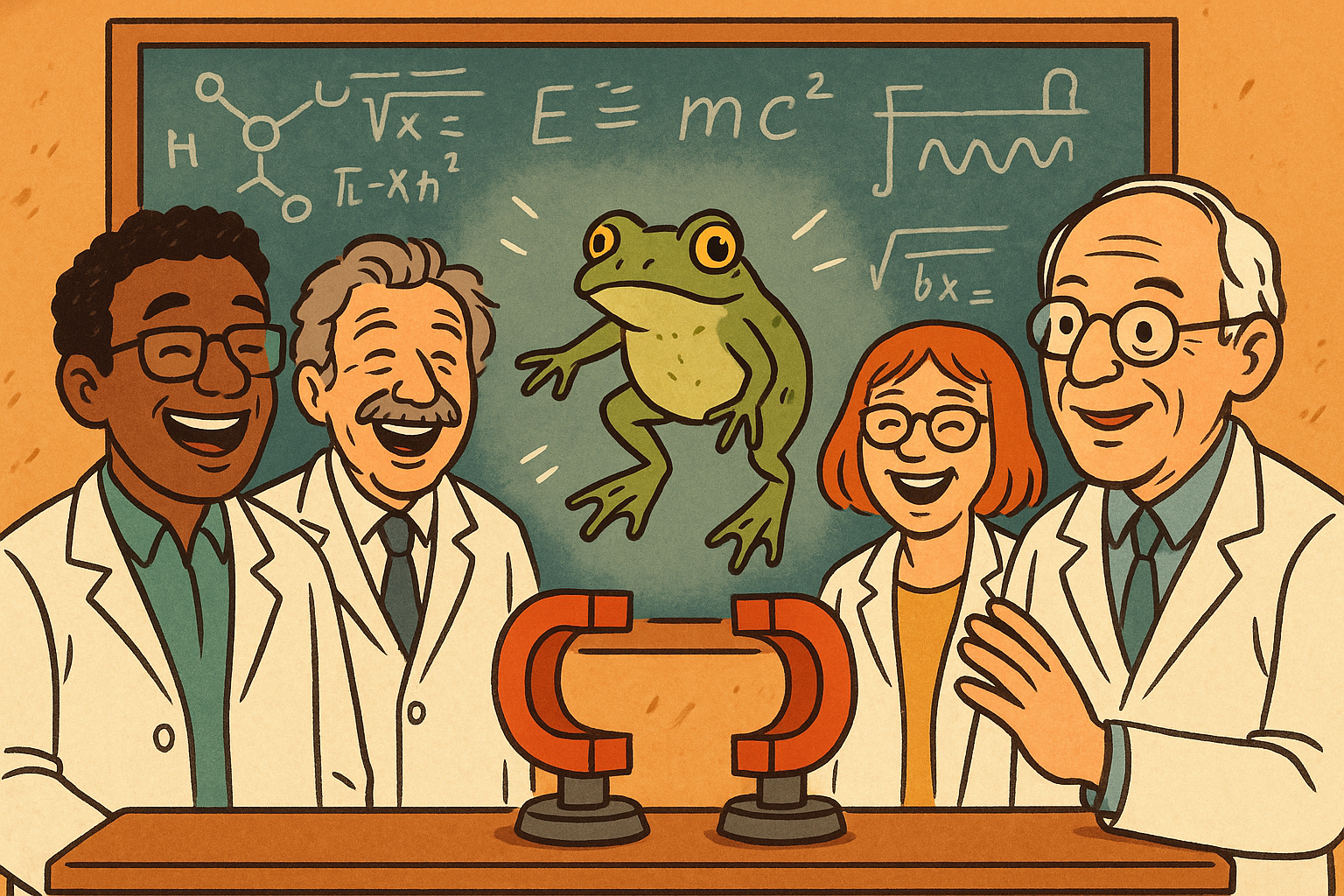

「ズボンを履いたまま泳ぐ方法を研究した人」

「カエルを磁力で浮かせた物理学者」

「猫は液体か?を真剣に検証した数学者」……。

思わず笑ってしまうような研究が毎年選ばれ、ハーバード大学で授賞式が行われます。

けれどもこの賞、実はただのジョークではありません。

その根底には「人々を笑わせ、そして考えさせる(make people laugh, then think)」という

科学へのリスペクトとユーモアの精神が込められているのです。

この記事では、そんなイグノーベル賞がどのように生まれ、なぜ世界的に愛されるようになったのかを、誕生秘話から理念、そして授賞式の裏側までじっくり解説していきます。

イグノーベル賞とは?

イグノーベル賞(Ig Nobel Prize)は、1991年にアメリカのハーバード大学で始まった“ちょっと変わった科学賞”です。

名前の「Ig Nobel(イグノーベル)」は、「ノーベル賞(Nobel Prize)」のもじりでありながら、英語の「ignoble=不名誉な・くだらない」という言葉も掛け合わせた、ユーモアと皮肉が混ざったネーミングになっています。

しかしその目的は、決して科学をバカにすることではありません。

むしろ逆で、科学をもっと身近に、もっと楽しく感じてもらうことを目指しているのです。

創設当初からイグノーベル賞には明確な理念があります。

それが、創設者マーク・エイブラハムズ氏の言葉:

「人々を笑わせ、そして考えさせる(Make people laugh, then think)」

つまり、「最初は笑ってしまうけれど、よく考えると奥が深い」――そんな研究こそが、人間の知的探求心の象徴だという考え方です。

ノーベル賞のパロディとして始まった?

イグノーベル賞は、ノーベル賞の発表シーズンと重なる9月頃に開催されることが多く、

一見すると“ノーベル賞のパロディイベント”のように見えます。

しかし、実際には**科学の社会的側面をユーモラスに照らす「風刺と称賛の両立」**が目的。

「真面目すぎる学問の世界を、少し笑いでほぐす」そんな存在として世界中に受け入れられてきました。

授賞対象となるのは、実際に学術誌などに発表された“本物の研究”。

つまり、単なるジョークではなく、れっきとした科学的成果を評価しているのです。

「人々を笑わせ、そして考えさせる」理念が生んだ文化

この哲学こそ、30年以上続くイグノーベル賞の原点です。

笑いを入り口にすることで、難解な科学も身近に感じられる。

だからこそ、毎年ニュースやSNSで話題になり、若者から研究者まで多くの人が関心を寄せています。

イグノーベル賞は、“笑いの中に知の尊厳を見いだす”ユニークな存在なのです。

イグノーベル賞の誕生秘話

発案者はユーモア雑誌編集者・マーク・エイブラハム

イグノーベル賞を創設したのは、アメリカの科学ジャーナリスト マーク・エイブラハムズ(Marc Abrahams)氏。

彼は、科学をテーマにしたユーモア雑誌『Annals of Improbable Research(ありそうもない研究年報)』の編集長を務めていました。

彼の信念はシンプルです。

「人は笑うと、自然に考え始める」

科学というと難しく感じる人が多い中、彼は「笑い」というアプローチでその壁を取り払おうとしました。

そして1991年、彼は仲間たちと共に、**“真面目すぎる科学界に風穴を開けるイベント”**として、

第1回イグノーベル賞授賞式を開催します。

1991年、ハーバード大学の講堂から始まった“奇妙な科学祭典”

第1回の授賞式は、ハーバード大学サンダーズ・シアターという歴史ある講堂で行われました。

そこでは、通常のノーベル賞とはまるで違う、笑いと拍手に包まれた“異色の科学イベント”が繰り広げられたのです。

授賞対象になったのは、たとえば――

- 「コーヒーの泡立ちを物理的に解析した研究」

- 「ネコを洗う方法を真剣に論文化した獣医師」

など、どれも「なぜそんな研究を?」とツッコミたくなるものばかり。

けれども、どの研究も実際に科学的手法に基づいており、**“ムダの中に知の輝きがある”**というメッセージが込められていました。

最初は批判も多かったが、やがて世界が笑い始めた

当初、学会やメディアの一部からは「科学を侮辱している」という批判もありました。

しかしエイブラハムズ氏は一貫してこう答えています。

「私たちは科学を笑っているのではなく、科学を称えて笑っている」

この理念が少しずつ理解され、やがて世界中の科学者たちが共感するようになりました。

今では、ノーベル賞受賞者自身がイグノーベル賞のプレゼンターを務めるほどの“格式あるユーモア科学賞”に成長したのです。

どんな研究が対象になるのか

イグノーベル賞は、ノーベル賞のように「人類のために多大な貢献をした研究」に贈られるわけではありません。

むしろその逆で、**「一見ムダに思えるけれど、人間の知的好奇心を刺激する研究」**が選ばれます。

審査基準は明確な数値ではなく、ただ一つ。

「人々を笑わせ、そして考えさせる(Make people laugh, then think)」

つまり、“笑える”ことと“考えさせる”こと、その両方を満たした研究だけが選ばれるのです。

ノーベル賞と真逆?“実用性よりも発想力”重視

ノーベル賞が「人類への貢献」や「社会的意義」を重視するのに対し、

イグノーベル賞は発想の自由さやユーモア、科学的探究心の幅を称えます。

たとえば、過去にはこんな研究が受賞しています。

- 物理学賞(2000年):「磁場の中でカエルを浮かせることに成功」

- 医学賞(2015年):「キスをするとアレルギー症状が軽減する可能性を検証」

- 平和賞(2006年):「意味のない官僚的書類文を生成するAIを開発」

- 生物学賞(2019年):「ゾウの排尿時間は常に約21秒であることを発見」

どの研究も「くだらないけど、どこか真理を突いている」ものばかり。

これこそがイグノーベル賞の魅力です。

“ムダ”の中にある科学の本質

イグノーベル賞の研究は、しばしば“笑い話”として扱われます。

しかし、その裏には「好奇心を止めない」という強い意志があります。

人間の科学は、「これって何だろう?」という素朴な疑問から発展してきました。

それが社会に直接役立つかどうかは、最初の段階では誰にもわからない。

だからこそイグノーベル賞は、「ムダに見える挑戦の中にも、未来を変える発想が眠っている」と教えてくれるのです。

受賞の仕組みと授賞式のユニークな演出

実際のノーベル賞受賞者がプレゼンターを務める

イグノーベル賞の授賞式が他と大きく違うのは、“真面目な科学者たちが全力でふざける”ところにあります。

なんと、授賞式では本物のノーベル賞受賞者が登場し、イグノーベル賞受賞者にメダルと証書を手渡すのです。

この「偉大な科学者が笑顔でジョークを交わす姿」は、イグノーベル賞の象徴的な瞬間。

科学の世界が、ユーモアと寛容さでつながっていることを示しています。

紙飛行機が舞うハーバード講堂

授賞式の会場は、ハーバード大学のサンダーズ・シアター(Sanders Theatre)。

観客には科学者だけでなく、学生や一般の人々も多く、会場は終始笑い声に包まれています。

恒例となっているのが、紙飛行機をステージに向かって投げる儀式。

審査員の一人がほうきを持ってステージを掃く「紙飛行機係(Miss Sweetie Poo)」というユニークな役職まで存在します。

この少女の仕事は、授賞スピーチが長引くと「もうやめて!(Please stop, I’m bored!)」と叫んでスピーチを止めること。

科学イベントとは思えないほどの“コント感”が、イグノーベル賞らしさを引き立てています。

ミニオペラとコメディ劇で彩られる

授賞式では、毎年オリジナルのミニオペラが上演されます。

内容は科学テーマをもとにしたパロディで、観客も巻き込みながら笑いと拍手が絶えません。

たとえば過去には、

- 「量子力学で恋に落ちる二人」

- 「猫の鳴き声を楽譜にした交響曲」

など、独創的すぎる作品が舞台で披露されています。

こうした演出のすべてが、“科学を堅苦しくしない”という理念の体現。

笑いながら科学を楽しむ、その姿こそイグノーベル賞の本質なのです。

“笑い”が科学を身近にする

この独特の雰囲気に惹かれて、授賞式は世界中で中継され、ニュースやSNSで毎年話題になります。

学者たちも「自分もいつかイグノーベル賞を取ってみたい」と語るほど。

笑いと知が融合したこのイベントは、科学に興味を持つ若者の入り口にもなっており、

今では教育現場で“科学コミュニケーション”の好例として紹介されることも増えています。

なぜ世界中で注目されるのか?

イグノーベル賞は、もはや「変な研究を表彰するイベント」ではありません。

その存在は、**“科学を大衆文化に橋渡しする象徴”**として、世界中から注目を集めています。

科学の敷居を下げる「笑い×学び」の力

科学というと、難しい数式や専門用語ばかりを想像する人も多いでしょう。

しかし、イグノーベル賞はそのイメージを180度変えました。

たとえば、ある研究者が「ハトは印象派絵画とキュビズムを区別できるか?」を調べた時、

その研究はSNSで話題になり、科学に関心のなかった人々も「そんなことまで研究してるの!?」と笑いました。

この“笑い”こそ、科学への入口。

興味を持つきっかけになり、最終的には「どうやってそんな実験を?」と考え始める。

まさにエイブラハムズ氏が掲げた理念――

「人々を笑わせ、そして考えさせる」

が世界中で実現しているのです。

SNS時代に広がる“科学のエンタメ化”

インターネットやSNSの発展により、イグノーベル賞の話題は瞬く間に拡散します。

受賞発表の翌日には、Twitter(X)やYouTube、TikTokなどで

「今年もやばい研究出た!」と世界中の人がコメントを投稿。

科学ニュースを真面目に読む人だけでなく、

普段は科学に興味のない層まで巻き込む――

それがイグノーベル賞の強みです。

また、メディアが“笑い”を通して研究を紹介することで、

研究者たちも「伝える力の重要性」を再認識するようになりました。

近年では、科学コミュニケーションの教材として

大学や科学イベントでイグノーベル賞が紹介されるケースも増えています。

ユーモアが社会に伝える「知の多様性」

イグノーベル賞は、

「どんな研究にも価値がある」

というメッセージを世界に発信しています。

一見ムダに見える研究でも、誰かの情熱や発想が詰まっている。

そしてその発想が、将来的に思わぬ形で社会を変えることもある。

たとえば、“磁力でカエルを浮かせた実験”は、

後に無重力環境での物質研究に応用されるなど、

実際に科学の進歩に貢献しています。

イグノーベル賞は、笑いながらも――

「科学とは、真剣さと遊び心が共存する世界だ」と教えてくれるのです。

まとめ 〜笑いの中にある科学へのリスペクト〜

イグノーベル賞は、一見すると“変な研究を笑うショー”のように見えます。

しかしその本質は、人間の知的好奇心と創造力をたたえる祭典です。

ムダに見えても、そこに知の輝きがある

科学の世界では、すぐに役立たない研究や、理解されにくい発想も少なくありません。

それでも研究者たちは、誰に求められたわけでもなく、

「知りたい」「試したい」という純粋な衝動で動いています。

イグノーベル賞は、そんな“人間らしい知の冒険”を笑いとともに称える存在。

ムダのように見える探求が、やがて新しい発見や技術の種になることを教えてくれます。

笑いがつなぐ、科学と社会

イグノーベル賞が30年以上も続いている理由は、

単なるジョークではなく、笑いの中に誠実な知への敬意があるからです。

人々は笑いながらも、「自分も何かに挑戦してみたい」と感じ、

科学者たちは「もっとわかりやすく伝えよう」と努力する。

笑いを通して、科学と社会の距離が少しずつ縮まっているのです。

イグノーベル賞が伝えるメッセージ

最後に、創設者マーク・エイブラハムズ氏の言葉をもう一度。

“Make people laugh, then think.”

「人々を笑わせ、そして考えさせる。」

イグノーベル賞の魅力は、この一文にすべて詰まっています。

笑いと探究心、そして人間の創造力を祝うこの賞は、

これからも世界中の人々に“科学って面白い”という気づきを与え続けるでしょう。

コメント